본국은 안팎이 산과 강으로 되어 있어 넓이가 몇만 리(里)이고, 호수(戶數)가 1백 만이고, 군사가 1백 만으로...

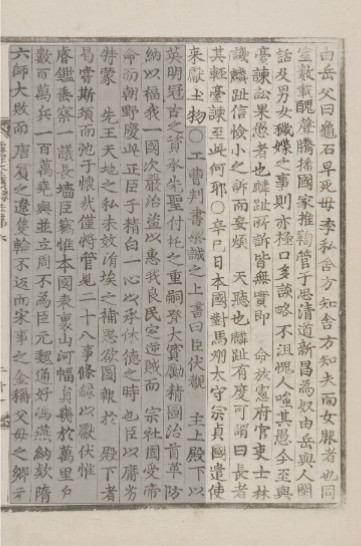

예종실록 6권, 예종 1년 6월 29일 신사 2번째기사

1469년 명 성화(成化) 5년

http://sillok.history.go.kr/id/kha_10106029_002

조선왕조실록

예종실록 6권, 예종 1년 6월 29일 신사 2번째기사 1469년 명 성화(成化) 5년 국정 전반에 관한 공조 판서 양성지의 상소

sillok.history.go.kr

국정 전반에 관한 공조 판서 양성지의 상소

공조 판서(工曹判書) 양성지(梁誠之)가 상서하였는데, 그 상서는 이러하였다.

"신은 엎드려 보건대, 주상 전하께서는 영명(英明)하고 관고(冠古)하신 자질로 선성(先聖)의 부탁(付托)의 중함을 받아서 대보(大寶)를 이어 등극하시어, 정성을 다하여 정치에 힘쓰셨으니, 먼저 방납(防納)을 혁파하여 우리 일국(一國)의 복(福)이 되게 하셨고, 다음으로 도둑을 엄하게 다스리시어 우리 양민(良民)에게 은혜(恩惠)를 베푸셨으며, 역적(逆賊)을 평정하여 종사(宗社)가 견고해졌습니다. 황제의 명을 받아 조야(朝野)가 경사스러우니, 이는 신자(臣子)의 정백(精白)한 한 가지 마음을 바르게 하여서 휴덕(休德)을 이어받은 시기입니다. 신은 용렬한데도 특별히 선왕(先王)의 천지(天地)같은 사사로운 은혜를 입었으나, 조그마한 보답도 하지 못하여 전하에게 보답을 도모하고자 생각하고 있으니, 어찌 일찍이 잠시라도 품은 바를 늦추겠습니까? 삼가 관견(管見) 28가지를 조목별로 기록하여 올리니, 엎드려 생각건대 예감(睿鑑)을 드리워 살피소서.

1. 장장(長墻)에 대한 의논입니다.

신은 그윽이 생각하건대, 본국은 안팎이 산과 강으로 되어 있어 넓이가 몇만 리(里)이고, 호수(戶數)가 1백 만이고, 군사가 1백 만으로, 요(堯)임금과 아울러 섰고, 주(周)나라에는 신하가 되지 않았고, 원위(元魏)와는 통호(通好)하였으며, 풍연(馮燕)에는 정성을 바쳤고, 수(隋)나라는 육사(六師)690) 가 대패(大敗)하였고, 당(唐)나라는 손님으로 대우하였고, 요(遼)나라는 패군(敗軍)하여 처참하였으며, 송(宋)나라는 섬겼고, 금(金)나라는 부모(父母)의 고향이라고 일컬었으며, 원(元)나라는 사위와 장인의 나라가 되었습니다. 우리 명(明)나라 고황제(高皇帝)도 또한 삼한(三韓)이라 이르고 하하(下下)의 나라라고 하지 않았습니다.

요동(遼東)의 동쪽 1백 80리는 연산(連山)을 경계로 하여 파절(把截)을 삼았으니, 성인(聖人)께서 만리를 헤아려 밝게 보시는데 어찌 토지가 비옥하여 가축을 기르거나 사냥하는 데 편리하다는 것을 모르고서 수백 리의 땅을 버려 그 곳을 비게 하였겠습니까? 진실로 동교(東郊)의 땅은 삼한(三韓)에서 대대로 지키어 양국(兩國)의 강역(疆域)을 서로 섞일 수 없게 하였으니, 만약 혹 서로 섞인다면 흔단이 일어나기 쉽기 때문입니다. 지금 듣건대, 중국에서 장차 동팔참(東八站)의 길에 담장[墻]을 쌓아서 벽동(碧潼)의 경계에 이르게 한다고 하니, 이는 실로 국가의 안위(安危)에 관계되는 바이므로, 깊이 생각하지 않을 수 없습니다. 이보다 앞서 본국 평안도(平安道)의 백성 가운데 부역(賦役)에서 도망한 자가 저곳에 흘러 들어갔으니, 동쪽으로는 개주(開州)로부터 서쪽으로는 요하(遼河)에 이르고 남쪽으로는 바다에 이르러, 대개 고을의 취락(聚落)이 서로 바라보이는데, 몇 천만 명이나 되는지 알지 못합니다. 영락(永樂) 연간에 만산군(漫散軍)691) 은 모두 4만여 인이었는데, 근년(近年)에 요동(遼東)의 호구(戶口) 가운데 동녕위(東寧衛)에 십분의 삼이 살고 있습니다. 만약 장장(長墻)이 없다면 야인(野人)이 출몰(出沒)할 것이니 진실로 염려스럽고, 만약 혹 담장을 쌓는다면 도로 내지(內地)가 되어서 진실로 좋은 땅이 될 것이니, 그 유망(流亡)하는 자가 어찌 옛날보다 만만배(萬萬倍)가 되지 않겠습니까? 이것이 그 해(害)의 첫 번째입니다.

만약 중국에서 연대(煙臺)를 벌여서 설치하고 둔전(屯田)을 널리 행한다면, 이와 같다면 양국의 사이에는 다만 강 하나만이 한계가 될 뿐이니, 이름은 해외(海外)라고 하여도 실로 같은 안입니다. 저들이 어찌 천백 년 동안 우리 변방을 엿보지 않았겠습니까? 혹은 이익이 되기도 하고 혹은 해가 되기도 하여 헤아리기가 쉽지 않습니다. 이것이 그 해의 두 번째입니다.

장장(長墻)이 비록 요하(遼河)에서 압록강(鴨綠江)에 이른다고 하더라도 오히려 염려할 만한 것이 있는데, 만약 벽동(碧潼)의 경계(境界)인 산양호(山羊湖) 사이에 이른다면, 이는 동한(東韓)의 땅이어서 저들의 봉역 가운데에 있으니, 사람에 있어서는 팔꿈치와 겨드랑이의 사이와 같고 인가(人家)가 울타리 안에 있는 것과 같아, 한쪽은 여기에 있고 한쪽은 저기에 있어서 저들의 주장에 달려 있습니다. 어찌 다만 장사(長沙)의 무수(無袖)692) 뿐이겠습니까? 이것이 그 해의 세 번째입니다.

이와 같은 이해(利害)는 삼척동자(三尺童子)라도 알지 못함이 없습니다. 건주(建州)의 사람들은 형세상 반드시 와서 싸울 것이나, 가까이 들리는 일은 항상 그 실지를 잃음이 많을 터인데, 만약 진실로 이러한 일이 있는데도 태평하게 주청(奏請)하지 않는다면, 저들은 우리를 무능(無能)하다고 여기고 더욱 능욕(凌辱)하는 일이 있을 것이므로, 모름지기 급히 달려서 상주(上奏)하여야 할 것입니다. 연산 파절(連山把截)은 고황제(高皇帝)가 정한 바이므로 양국의 봉강(封疆)은 서로 어지럽힐 수 없습니다. 벽동(碧潼) 이서와 의주(義州) 이북은 큰 강이 한계로 막혀 있어서 족히 염려할 것이 못되나, 이어 김보(金輔) 등 내사(內史) 족친(族親)을 보내어 들어가서 나라 사람들의 뜻을 아뢰어 제총(帝聰)에 이르도록 하여 요하(遼河)로부터 압록강(鴨綠江)에 이르기까지 쌓도록 할 수 있다면 어찌 다행이 아니겠습니까? 만약 청(請)에 따르지 않는다면 마땅히 자치(自治)하는 일이 더욱 엄중하게 하여 만세(萬世)토록 견고하게 할 뿐입니다.

신이 가만히 보건대, 평안도의 폐해로서 큰 것이 셋 있으니, 부방(赴防)이고 관부(館夫)이고 기재(騎載)하여 영송(迎送)·호송(護送)하는 데 지대하는 일입니다. 만약 벽동의 강 밖에다 또 장장(長墻)을 쌓는다면 북방(北方)의 수어(守禦)는 옛날에 비해서 가벼워질 것입니다. 만약 전과 같이 남쪽 경계의 군사로써 강변(江邊)의 땅을 지키게 한다면 백성들이 모두 요해(遼海)로 흘러 들어갈 것이니, 그 해로움이 이루 다 말할 수 없습니다. 모름지기 강 연안의 주(州)·군(郡)을 흩어서 적유령(狄踰嶺)을 관방(關防)으로 삼아야 할 것이니, 강계(江界)·위원(渭原)은 희천(熙川)에, 이산(理山)·벽동(碧潼)은 운산(雲山)에, 창성(昌城)·삭주(朔州)는 귀성(龜城)에 옮기소서. 이렇게 하면, 강변을 부방(赴防)하는 폐단은 거의 없어질 것입니다.

또 나라의 대소 사명(使命)은 모두 평양(平壤)에 이르러 감사(監司)에게 전부(傳付)되는데, 백성의 일은 도사(都事)로 하여금, 군사의 일은 우후(虞候)로 하여금 행하게 하고, 작은 일은 지인(知印)이 적간(摘奸)하게 하소서. 이렇게 하면, 한번에 관부(館夫)의 폐단은 없앨 수 있습니다.

또 성절사(聖節使)·천추사(千秋使)·정조사(正朝使) 외에 사하사(謝賀使)·주문사(奏聞使) 등은 모두 따르는 자를 데리고 가므로 동팔참(東八站)693) 의 길에 과연 염려되는 바가 있습니다. 즉 한번 길에 3절(三節)의 사람이 부사(副使)를 대동하고 간다고 해도 불과 15인이고, 단사(單使)로 가면 12인이니, 이로 인하여 군사는 50명, 건량(乾糧)은 50두(斗)로 정하고, 말에 실리는 짐[馬䭾]은, 상절(上節)이라면 5, 중절이라면 3, 하절이라면 2로 하소서. 이렇게 한다면 기재(騎載)하여 영송·호송하는 데 지대하는 폐단도 또한 없앨 수 있습니다.

이리하여 평양부(平壤府)를 승격시켜서 서경(西京)으로 하고, 한성부(漢城府)·함흥(咸興)·경주(慶州)·전주(全州)·개성부(開城府)와 더불어 육경(六京)으로 삼는다면, 우리 나라의 형세를 굳게 하고, 서인(西人)의 마음을 수습하고, 지도(地圖)를 나누어 형세를 고찰할 수 있을 것입니다. 병정(兵政)을 고쳐서 위(衛)로 나누어, 경기(京畿)·충청도(忠淸道)를 중위(中衛)로 삼고, 경상도(慶尙道)·전라도(全羅道)를 후위(後衛)로 삼고, 평안도(平安道)·함길도(咸吉道)를 전위(前衛)로 삼고, 강원도(江原道)를 우위(右衛)로 삼고, 황해도(黃海道)를 좌위(左衛)로 삼으소서. 신의 전의 상소와 같이 함길도의 각 고을은 종친(宗親)에게 분사(分賜)하여 관향(貫鄕)으로 삼게 하고, 평안도의 각 고을은 공신(功臣)에게 분사하여 식읍(食邑)694) 으로 삼게 하면, 안팎이 서로 이어지고 양계(兩界)가 충실하게 됩니다. 또 옛날 강동(江東)과 같이 평양의 상류(上流)를 요해처(要害處)로 삼고 다시 큰 고을을 설치하면, 중병(重兵)이 유숙할 수 있고, 만약에 건주 사람이 이른다면 올 때는 접대하고 갈 때는 따라가지 않아도 됩니다. 다만 모련위(毛憐衛)·대마도(對馬島)의 사람은 더욱 후대(厚待)를 더하여 원교(遠交)를 하여서 완급(緩急)할 때 좌우(左右)에서 돕도록 하소서.

1. 성학(聖學)에 힘쓰는 일입니다.

대개 인주(人主)는 그 한 몸이 하늘을 대신하는 자리에 있어 조종(祖宗)의 부탁이 중하지 않을 수 없고, 신민(臣民)의 의지하여 바라는 것이 깊지 않을 수 없습니다. 한 가지 생각의 차이로 혹은 무궁한 근심을 끼치기도 한고, 한 가지 일의 실수로 혹은 막대한 폐단을 이루기도 하니, 진실로 마땅히 성학(聖學)을 궁구(窮究)하여 다스리는 근원을 밝게 추출하고, 사전(史傳)을 확실히 헤아려 치란(治亂)의 자취를 살핀 연후에야 가히 적으면서도 군중을 제어할 수 있으며, 옛날로써 오늘을 징험할 수 있을 것입니다. 공손히 생각하건대, 우리 전하께서는 세자[靑宮] 때부터 덕(德)을 기르시고 춘방(春坊)695) 에서 학문을 강(講)하시어 성현들이 지은 온갖 책을 연구하지 않은 바가 없었으니, 실로 신민이 함께 들어서 알고 있는 바입니다.

오늘부터 계속하여 경연(經筵)에 나아가서 《통감(通鑑)》을 강(講)하는 것을 마치고, 다음으로 《대학연의(大學衍義)》·《자경편(自警編)》·《정관정요(貞觀政要)》·《송원절요(宋元節要)》·《대명군감(大明君鑑)》·《동국사략(東國史略)》·《고려사절요(高麗史節要)》·《국조보감(國朝寶鑑)》, 또 사서(四書) 가운데 《논어(論語)》, 오경(五經) 가운데 《상서(尙書)》를 강하여 항상 관람하시면 심히 다행함을 이길 수 없겠습니다.

1. 《고려사(高麗史)》를 반포하는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 《고려사》는 전조(前朝)의 치란(治亂)을 기록하여 후세(後世)의 권징(勸懲)이 되는 것이므로 하루라도 없어서는 안되는 것입니다. 만약 역란(逆亂)의 일이 있다면 소위 역란하는 자는 역대(歷代)의 역사가 모두 있는 것이니, 어찌 홀로 전조의 역사에만 있는 것이겠습니까? 만약 참칭(僭稱)한 일이 있다면 전조의 태조(太祖)가 삼한(三韓)을 하나로 통일하고 개원(改元)하여서 종실(宗室)을 칭하였고, 금(金)나라 사람이 추대하여 황제(皇帝)로 삼았고, 고황제(高皇帝)는 스스로 성교(聲敎)696) 가 있다고 하게 하였는데, 이것이 어찌 참칭하는 데에 혐의가 되겠습니까? 소위 번국(蕃國)이라고 하는 것은 기내(畿內)의 제후(諸侯)와는 비교할 것이 못됩니다. 만약 근대(近代)의 일이 있어서 유전(流傳)할 수 없다면, 지금 명(明)나라도 《원사(元史)》를 행하니, 어찌 그 이목(耳目)이 미칠 것을 헤아리겠습니까? 만약 숨겨야 할 일이 있다면, 삭제하고서 행하면 가할 것입니다. 비단 지경 안에서만 행할 것이 아니라 《사략(史略)》과 같이 중국에 전하거나 일본에 전해도 또한 좋겠습니다.

이는 비단 일시의 계책이 아니고 만세의 무궁한 계책이 되는 것이니, 빌건대 우리 나라에서 찬술한 여러 서적 가운데 부득이한 비밀 문서(祕密文書) 외에 《고려전사(高麗全史)》와 같은 것은 옛날대로 전하면 매우 다행하겠습니다.

1. 의창(義倉)697) 을 넉넉하게 하는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 인군(人君)은 하늘을 대신한 직책이니, 백성을 기르는 것[養民]보다 더 큰 것이 없고, 백성을 기르는 방법은 의창(義倉)을 설치하여 먹이게 함에 불과할 뿐입니다. 우리 세종 대왕은 의창의 일을 중히 여겨 세월(歲月)을 기하여서 크게 차도록 하고자 하였으며, 세조 대왕조(世祖大王朝)에 미쳐서는 소신(小臣)이 성상[耿光]을 면대(面對)하여 두 가지로 이해(利害)를 진술하였고, 실봉(實封)698) 하여 상달(上達)한 자도 또한 두 번이나 되었습니다. 소위 의창이라는 것은 경오년699) 에 견감(蠲減)한 이후로는 백성으로서 받는 자는 견감하여 면하기만을 바라고 제때에 납부하지 않는 것이 많으니, 이는 성상이 하늘을 대신하여 백성을 기르는 대절(大節)로서, 급급히 하지 않을 수 없는 것입니다.

빌건대, 금후로 백호(百戶)의 현(縣)에서는 의창에 5백 석(石), 군자(軍資)로 5백 석을 쌓고, 천호(千戶)의 군(郡)에서는 의창·군자 또한 각기 5천 석씩을 쌓아 인근 고을에 옮겨서 균등하게 하고, 그 부족한 것을 나라에서 다방면으로 포치(布置)하여 10년을 기하여 족한 연후에라야 그만두게 하면, 곧 민생(民生)에도 매우 다행이고, 군국(軍國)에도 매우 다행할 것입니다.

1. 군자(軍資) 모미(耗米)700) 를 거두는 일입니다.

신이 그윽이 듣건대, 외방 수령(守令)의 공수(公須)701) 와 아록(衙祿)702) 은 구하는 바에 따라서 상정(詳定)하니, 둔전(屯田)에는 액수(額數)가 있고 징속(徵贖)하는 것의 금함이 있으며, 일체의 이익은 모두 관(官)에 들이는데, 감사(監司)가 공궤(供饋)하는 것이 오히려 충분하지 못하여 도내(道內)의 별상(別常)이나 경중(京中) 사객(使客)의 지대(支待)에 칭대(稱貸)703) 하여서 한 것이 많다고 하며, 심한 자는 향리(鄕吏)로 하여금 날마다 교대로 이바지하게 한다고 합니다. 이와 같이 각 고을에서 받는 군자 미곡이 적은 것은 수백 석이고 많은 것은 천 석, 만 석인데, 1백 석의 곡식이라도 1년을 지나면 쥐가 먹거나 썩어서 줄어드는 것이 거의 10석에 이릅니다. 이로써 1만 석의 곡식이라면 1천 석이 되니, 1천 석의 곡식을 한 수령이 어찌 능히 판비할 수 있겠습니까? 이리하여 수령들이 해유(解由)704) 를 받지 못하는 자가 많은데, 이것이 어찌 공사(公私)의 큰 근심이 아니겠습니까?

금후로 군자미(軍資米)도 또한 백성들에게 빌려 주어 그 환납(還納)할 때에 1석에 대해서 쥐가 없앤 2두(斗)를 취하소서. 이렇게 하면 거의 관민(官民)이 둘 다 편하고 창름(倉廩)은 넉넉하게 될 것입니다.

1. 직전(職田)에서 납초(納草)하는 것을 혁파하는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 경기(京畿)는 근본의 땅인데도 요역(徭役)은 다른 도에 비하여 가장 무겁습니다. 납초(納草)하는 한 가지 일로써 말하더라도, 여름에는 청초(靑草)를 바치고 겨울에는 곡초(穀草)를 관(官)에 바치니, 즉 《우공(禹貢)》705) 의 3백 리(里)에서 볏짚[秸]을 바치는 뜻입니다. 이미 관에 바치고 또 직전을 받은 자에게 바치니, 한 묶음의 풀에 대해서 쌀 1두(斗)를 징수하는 것이므로, 풀값의 쌀과 원래 세(稅)의 쌀이 같습니다. 이것을 어찌 기현(畿縣)의 백성이 감당할 수 있겠습니까? 만약 이 법을 혁파하지 않는다면 수년이 가지 않아서 민전(民田)은 진황지(陳荒地)가 많아지고 기전(畿甸)의 백성은 유망(流亡)하는 자가 많아질 것입니다. 그러나 이것이 풍습으로 이미 이루어졌으니, 갑자기 법을 중지하는 것이 불과합니다. 처음에는 비록 조금씩 거두더라도 후에는 반드시 없애야 할 것입니다.

만약 직전(職田)에서 납초(納草)하는 법을 혁파하지 않는다면 직전에 원래 정해진 수를 더하여, 종실(宗室)·대군(大君)의 2백 25결(結)은 지금 4백 50결로 정하고, 유내(流內)706) 9품 10결은 지금 20결로 정하소서. 이와 같이 하면 사대부(士大夫)가 실망(失望)하기에 이르지는 않을 것이고, 관내(關內)의 백성은 영구히 생성(生成)의 은택을 입게 될 것입니다.

1. 공부(貢賦)를 정하는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 공물(貢物)의 상정(詳定)은 예로부터 어렵게 여겨왔습니다. 산과 바다에서 산출되는 바가 각기 달라서 균일하게 나누어 정할 수 없으나, 범연하게 할 수는 없습니다.

모름지기 수륙(水陸)으로 인하여 상정(詳定)해야 할 것이니, 하삼도(下三道) 같은 데에서는 면포(綿布)를 바치고, 평안도(平安道)·황해도(黃海道)는 면주(綿紬)를 바치고, 함길도(咸吉道)·강원도(江原道)는 상포(常布)를 바치며, 또 양계(兩界)는 초피(貂皮)·서피(鼠皮)를 바치고, 강원도는 재목(材木)을 비치고, 황해도는 철물(鐵物)을 바치고, 전주(全州)·남원(南原)은 후지(厚紙)를 바치고, 임천(林川)·한산(韓山)은 생저(生苧)를 바치고, 안동(安東) 등지는 돗자리[席子]를 바치고, 강계(江界) 등지는 인삼(人蔘)을 바치고, 제주(濟州)는 양마(良馬)를 바쳐서 곳곳에 있는 물건이 이르고 또 곳곳에 나누어 정하도록 하소서. 그렇게 하여 산군(山郡)에서는 피물(皮物)을 바치고, 해군(海郡)에서는 어물(魚物)을 바쳐 그 많고 적은 것을 균등하게 하고, 그 자질구레한 것을 제한다면, 매우 다행함을 이기지 못하겠습니다.

1. 활을 바치는 것[貢弓]을 혁파하는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 공부(貢賦)를 정하는 것은 민력(民力)을 헤아려서 하지 않을 수 없습니다. 각도에서 바치는 활은 관(官)으로 하여금 준비하여 바치도록 하니, 각 고을 가운데 순천(順天)·나주(羅州)와 같이 산출되는 바가 있는 곳 외에서도 비록 산출되는 바가 적어도 이익을 모두 관에 들이게 되는데, 하물며 백성에게서 거두라는 정한 제도가 있고 징속(徵贖)하는 것은 그 금하는 바가 있으니, 어찌 능히 바치는 활을 그 수와 같이 준비할 수 있겠습니까? 부득이 모두 백성에게서 징수하게 되므로, 대저 농민(農民)은 삼시(三時)707) 의 힘을 다하게 되어 풍흉(豐凶)이 이미 또한 고르지 않게 됩니다. 해가 비록 풍년이 든다 하더라도 상세(常稅) 외에 세를 거두는 것이 한결같지 않아서 한 가구(家口)가 먹기에도 오히려 충분하지 못하고, 다음해의 양식은 전부 의창(義倉)을 바라보게 되니, 또한 어찌 능히 바치는 활을 그 숫자와 같이 준비할 수 있겠습니까? 한번이라도 심하다고 이르는데, 하물며 매년이겠습니까? 만약 국가의 군사와 백성이 부실(富實)하다면 백성들이 스스로 준비할 수 있으나, 또한 오랫동안 갈무리하여 두면 마땅히 부패(腐敗)할 우려가 있어 반드시 속히 이루고자 하니, 즉 전일에 피갑(皮甲)을 제조하였던 것 같은 것은 집집마다 농우(農牛)를 모두 죽여서 거의 멸종되기에 이르렀는데, 그 그릇됨을 이루 다 말할 수 있겠습니까?

빌건대, 지금부터 이후로 궁시(弓矢)는 모두 사람들로 하여금 스스로 준비하게 하고, 군사로서 내금위·겸사복(兼司僕)·갑사(甲士)·별시위(別侍衛)는 3장(張)을 갖추고, 정병(正兵)은 2장을 갖추고, 선군(船軍)은 1장을 갖추게 하며, 조관(朝官) 가운데 1·2품은 3장, 3·4·5·6품은 2장, 7품 이하는 1장을 갖추게 하고, 연호군(煙戶軍)708) 가운데 대호(大戶)는 3장, 중호(中戶)는 2장, 소호(小戶)는 1장을 갖추게 하소서. 각 진의 진상(進上)과 군기시(軍器寺)의 월과(月課)709) 는 모두 녹각궁(鹿角弓)을 만들어 3년을 한하여서 스스로 근각(筋角)을 갖추어 활로 삼고, 또 금(金)을 바치거나 실[絲]을 바치며, 또한 그 폐단을 의논하여 헤아려서 감한다면, 생민에게도 매우 다행하겠고, 국가에도 매우 다행하겠습니다.

1. 먹을 바치는 것[貢墨]을 감하는 일입니다.

신이 엎드려 보건대, 전교서(典校署)에서 1년에 바치는 책지(冊紙)가 1만 첩(帖)이고 먹[墨]이 또한 1만 정(丁)인데, 신이 근년에 먹을 쓴 수를 살펴보니, 1년에 쓴 바가 불과 수천 정이었습니다.

빌건대, 금후로 반을 감하여 5천 정을 공물(貢物)로 삼으면, 민력(民力)을 회복할 것입니다.

1. 소목(燒木)710) 을 없애는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 모든 일이 그 명목은 있으나 실제는 없으니, 그 폐단을 혁파할 것을 생각하지 않을 수 없습니다. 전일 방납(防納)711) 할 때에 방납하게 하였더니 백성에게서 많이 취한 것이 소목(燒木)만큼 심한 것이 없었습니다. 만약 사축서(司畜署)에서 돼지 수백 구(口)를 기른다면, 돼지 한 마리당 사료를 불때는 데 드는 소목(燒木)이 1일에 11냥(兩)이고, 1두(斗)의 사료에는 나무 1근(斤)을 불때게 되니, 10두(斗)의 사료라면 10근의 나무를 쓰게 될 것입니다. 그러나 실제로 1석(石)을 합하여 불때게 되면 1,2근을 더하는 데 불과할 뿐입니다. 1년에 돼지를 기르는 데에 사료를 불때는 나무가 2백 50근이니, 그 값을 쌀로 계산하면 23두(斗)이고, 그 사료인 콩도 72두이며, 밀기울[麥麩]은 반이 됩니다. 그러나 돼지 한 마리에 1년에 드는 비용이 가히 10여 필(匹)인데, 하물며 돼지의 본래 가격도 또한 각기 10여 필이겠습니까? 양(羊)도 진실로 이러한 유(類)이고 닭은 또한 더욱 심합니다.

빌건대, 금후로 1년에 쓰이는 바는 그 수를 헤아려서 감하여, 필요한 바가 없을 때에는 경기(京畿)와 외방(外方)에서 취하여 쓰도록 들어주고, 외방의 소읍(小邑)은 30구(口), 차군(次郡)은 50구, 대목(大牧)은 1백 구로 하여, 이로써 검거(檢擧)하게 하소서. 그 가축의 사료도 진실로 낙판(落板)712) 한 자에게 주고, 사료를 불때는 나무는 물가로 나아가게 하되 산(山)은 금하도록 정하며, 선상 노자를 더 정하여 풀을 베어오게 하고, 참(站)의 배로써 실어 나르도록 하며, 그 전에 정한 소목의 처소는 아울러 모두 추이(推移)하여 감하도록 하소서. 전생서(典牲署)·사복시(司僕寺)에도 이러한 유가 많으니, 빌건대 상정소(詳定所)에 내려서 다시 상정하게 하소서. 또 경중(京中)의 각호(各戶)에서도 거두어 내는 것이 두 가지 있으니 사축서(司畜署)에서 돼지를 기르는 조강(糟糠)과 조지서(造紙署)에서 종이를 만드는 석회인데, 과반수를 쌀로 받아들이므로 일에는 유익함이 없습니다. 금후로 조강은 양사(兩司)에서 각기 그 부근 성저(城底) 10리에서, 석회는 삼각산(三角山) 근처에서 소용되는 바를 쓰도록 한다면 매우 다행하겠습니다.

1. 공물(貢物)을 받아들이는 일입니다.

신이 그윽이 듣건대, 경중 각사(各司)의 노자(奴子)가 외방의 대소 공물의 납입(納入)을 맡는데, 반드시 사리에 어두운 관리들이 여러 방면으로 침어(侵漁)하여 막히게 하여서 즉시 채납(採納)하지 않으니, 만약 바치는 풀[草]이 막히게 되면 푸른 풀이 누렇게 되고, 바치는 돼지가 막히게 되면 비대한 것이 파리하게 됩니다. 이리하여 외방의 관리를 책하여서 쌀을 거두면 명목을 대납(代納)이라고 하여 달리 풀을 바치는데, 이는 실로 남문(南門)에서 나와서 서문(西門)으로 들어가는 것이니, 풀만 거듭 바치고 그 쌀을 아울러 쓰게 되는 것입니다. 한편으로 외방 관리를 책하여 면포(綿布)를 거두면 그 집에서 돼지를 대납하는데, 외방 관리의 돼지도 또한 아울러 거두어서 길렀다가 후일에 쓰는 것입니다. 만일 실[絲]을 바치게 하면, 외방 관리의 실은 품질이 좋아도 좋지 않다고 말하고, 종[奴子]의 실은 품질이 좋지 않아도 좋다고 하여, 부득이 많은 값을 주어서 종으로 하여금 바치게 하는 것입니다. 만일 베[布]를 바치게 하면, 스스로 가지고 와서 바쳐야 하는데, 거칠다고 말하여 그 베를 종에게 주고 그 값을 주어서 바치도록 하면 바치게 되니, 이와 같은 유는 이루 다 말할 수 없습니다. 이와 같은 폐단을 금하지 않는다면, 방납(防納)이 비록 혁파된다고 하더라도 외방에서는 백성에게서 많이 거두지 않을 수 없고, 각사(各司)의 종으로 하여금 각사의 종에게 주어서 대납하게 하여 속히 바치게 됩니다.

금후로 품질이 좋은 공물(貢物)을 바치는데 막히게 하거나 침어(侵漁)하거나 뇌물을 주도록 하는 자는 외방의 관리가 진고(進告)하는 것을 들어주어, 풍속이 바른 데로 돌아가기를 한하여 극형(極刑)에 처치하고, 관리로서 정상을 아는 자는 영구히 서용(敍用)하지 않으며, 알지 못하는 자도 즉시 파출(罷黜)한다면 매우 다행하겠습니다.

1. 대관(臺官)을 보내어 세를 거두는 것을 감독하는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 방납(防納)의 일은 예전에는 부등방목(不等方木)713) ·유밀(油密)·청밀(淸密)에 지나지 않았을 뿐인데, 그 전해 내려온 폐단이, 작은 것은 하나의 풀과 같이 미세한 것으로부터 큰 것은 삼세(三稅)714) 와 같이 크게 바치는 것에 이르러 대납하지 않는 것이 없어서, 생민(生民)의 식량을 빼앗아 부상(富商)의 하는 일 없이 놀고 먹는 재물이 되게 하니, 실로 사직(社稷)의 대계(大計)에 관계되는 것이므로, 소신도 또한 그 폐단을 세 가지로 진술하였습니다. 우리 전하께서 즉위하신 초기에 먼저 이 법을 혁파하고 아뢰는 자도 죽이기에 이르렀습니다. 아아! 전하께서 이를 받드시어 팔도(八道)의 백만 백성으로 하여금 생취(生聚)715) 하게 하여 모두 전하께서 생육(生育)하시는 은혜와 그 널리 구제하시는 은택을 입게 하셨으니, 반드시 위로 천심(天心)에 통하고 본지(本支)716) 가 백세(百世)에 이어질 것이며, 영구히 음덕(陰德)의 보답을 무궁토록 누리실 것입니다. 방납을 한 번 혁파하면 생민(生民)의 해가 열이면 일곱은 없어질 것이나 또한 횡렴(橫斂)이 있습니다. 신은 듣건대, 남원(南原)의 관리가 지난해 세를 거둘 때에 장두(醬豆)717) 1두(斗)를 바친 자는, 장두를 바치고도 또 조미(糙米)718) 1두를 바치고, 또 면포(綿布) 1필을 바치고, 또 주지(注紙)719) 1권(卷)을 바친다고 하는데, 이것은 무슨 뜻입니까? 한 가지 일을 들으면 그 다른 것을 알 수 있으니, 이것은 다름이 아니라 법이 갖추어지지 않아서 금하는 것이 엄하지 않은 소치입니다.

각도의 세를 거두는 곳에 울타리를 넓게 쌓고, 강명(剛明)한 대관(臺官)과 차사원(差使員)을 택하여 보내어서 전부 봉납(捧納)하게 하여, 대낮에 여러 사람이 지켜보는 가운데에서 친히 문안(文案)을 잡고 차례로 그 이름을 불러 처결하는 것만 같지 못합니다. 스스로 하루에 받아들인 석(石)을 헤아리게 하여 그 관리에게 주고 관리로 하여금 침범하지 못하게 하되, 만일 10석(石)에서 1석(石)이라도 더하여 횡렴한 자가 있으면 처결하고 진고하도록 하여, 풍속이 바른 데로 돌아가기를 한하여 극형에 처치한다면, 생민(生民)에게 매우 다행하겠습니다.

1. 승부(勝負)를 혁파하는 일입니다.

신이 그윽이 듣건대, 양보하는 것은 덕(德) 가운데 아름다운 것이라고 합니다. 예전에 구관(九官)720) 은 서로 양보하였으니, 사(士)는 대부(大夫)에게 양보하고, 대부는 경(卿)에게 양보하였으며, 길가는 자는 길을 양보하고 밭가는 자는 밭두둑[畔]을 양보하였습니다. 전일에 각사(各司)에는 승부하는 법이 있었는데, 소위 승부라는 것은 비단 좋은 이름이 아닐 뿐만 아니라 예속(禮俗)이 아니며, 또한 다투는 단서가 이로 말미암아 일어나는 것입니다. 대저 좋은 풍속이라는 것은 이루기는 매우 어려우나 혁파하기는 매우 쉽고, 나쁜 풍속은 이루기는 매우 쉬우나 허물어뜨리기는 매우 어려운 것입니다.

빌건대, 금후로 각사에서 항상 행하는 사무(事務)는 전최(殿最)721) 하여 출척(黜陟)하고, 한때의 작은 일은 상벌(賞罰)하여서 권징(勸懲)한다면, 자연히 사람들이 공(功)을 세우는 것을 즐겨하게 되어, 일도 또한 이루어지지 않음이 없을 것입니다.

1. 고알(告訐)722) 을 엄하게 하는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 풍속은 국가의 큰 일이며, 아랫사람이 윗사람을 업신여기는 것은 더욱 작은 연고가 아닙니다. 평시에 이와 같다면 환난(患難)을 알 수 있으니, 우선 우리 나라의 풍속으로 말하더라도 양수척(楊水尺)723) 이라는 것은 전조(前朝)의 초기에 있었는데, 강도(江都)724) 때에도 또한 있었으며, 재인(才人)725) 과 백정(白丁)은 충렬왕(忠烈王) 때에 있었는데 공민왕(恭愍王) 때에도 있었으므로, 먼 것은 5, 6백 년, 가까운 것은 수백 년을 올라가지 않습니다. 그 현가(絃歌)726) 의 풍습과 재살(宰殺)727) 의 일은 지금까지도 고치지 않았으며, 심지어 나라 사람들 가운데 도망하여 요동(遼東)의 심양(瀋陽)으로 들어가서 동녕위(東寧衛)728) 에 속한 자들은 관(官)에서는 중국말을 하고 집에서는 우리 나라 말을 하는데, 그 풍속이 바뀌지 않은 것이 이와 같습니다. 대개 수령(守令)이란 백성의 부모(父母)이고 또한 한 고을의 주인입니다. 본국의 풍속이 관민(官民)의 사이에 심히 예의가 있어서 수령이 범한 바가 있으면 죽게 되어도 숨기는 자가 있었고, 근심이 있으면 자신이 대신하여 죽는 자까지 있었습니다. 근자에 이러한 풍속이 크게 변하여 헌사(憲司)에 고장(告狀)하는 것은 태반이 관리가 그 관을 고(告)하는 것이고, 혹은 종이 그 주인을 고하니, 이러한 풍속을 자라나게 할 수는 없습니다. 근일에 하교(下敎)하여 특별히 고알(告訐)을 금한 것은 진실로 종사(宗社)의 다행이며 만세(萬世)의 복(福)입니다. 빌건대, 금후로는 자기(自己)의 원억(冤抑)과 탐포(貪暴)하고 불법(不法)한 일 이외에는 받아서 처리하는 것을 허락하지 마시고, 그 무고(誣告)하는 자는 모두 반좌(反坐)729) 하게 하여, 비록 사유(赦宥)를 만났더라도 변방 고을에 옮겨 거처하도록 하여서 풍속을 돈후하게 하소서.

1. 아악(雅樂)을 보존하는 일입니다.

신이 그윽이 듣건대, 악(樂)에는 아악(雅樂)·속악(俗樂)·당악(唐樂)·향악(鄕樂)이 있고, 남악(男樂)이 있고, 여악(女樂)이 있으며, 또 번부(蕃部)730) ·잡기(雜伎)도 있고, 또 헌가(軒架)·고취(鼓吹)731) 의 제도도 있다고 하였습니다. 우리 나라의 향악(鄕樂)은 신라(新羅)로부터 비롯되었고, 아악(雅樂)은 송(宋)나라에서 대성악(大晟樂)을 내려 준 것인데, 그 종(鍾)·경(磬)·태상(太常)은 지금까지도 전하고 있습니다. 전일에 중국 사신 예겸(倪謙)이 와서 헌가악(軒架樂)을 보고 칭찬하기를 마지 않았으니, 이는 가히 기쁜 일입니다. 근년에 문무(文舞)·무무(武舞)의 2무(二舞)를 폐하고 또 헌가의 수를 감하였는데, 신은 성악(聲樂)의 일은 알지 못하지만, 그러나 아악(雅樂)을 폐하고서 쓰지 않으면 태상(太常)의 악공(樂工)이 늙어 죽어서 다할 것이니, 후일에 비록 다시 아정(雅正)한 음(音)을 듣고자 하더라도 얻어 들을 수 없을 것입니다.

빌건대, 대신(大臣)에게 명하여 상세히 의논을 더하여 정하여서 지금의 음악과 옛날의 음악을 병행하여 폐하지 않는다면, 매우 다행함을 이길 수 없겠습니다.

1. 과거(科擧)를 정하는 일입니다.

신은 그윽이 생각하건대, 과거는 고금 천하(古今天下)에 사람을 취(取)하는 상법(常法)으로서, 그 절목(節目)은 지극히 커서 세종조(世宗朝)에 크게 갖추었으니, 서적을 상고하면 가히 알 수가 있습니다.

금후로 진사(進士)는 시부(詩賦)를 시험보아서 취(取)하고, 생원(生員)은 의의(疑義)를 시험보아서 취하며, 급제(及第) 초장(初場)에서는 《사서(四書)》·《삼경(三經)》을 강(講)하고 겸하여 《좌전(左傳)》·《강목(綱目)》·《송감(宋鑑)》·《대전(大典)》을 강하며, 중장(中場)에서는 부표(賦表)를 시험하고, 종장(終場)에서는 대책(對策)을 시험하고, 역대(歷代)의 시무(時務)를 물으며, 마(馬)·의(醫)·악과(樂科)에 이르러서는 또한 영(令)을 파(罷)하게 하여, 구제(舊制)를 회복한다면 매우 다행하겠습니다.

1. 의사(醫師)를 보내는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 이 백성을 위하여 성인(聖人)을 내신 것은 하늘이고, 천심(天心)을 받들어 만민(萬民)을 평안하게 하는 것은 성인입니다. 우리 나라는 8도(八道)의 주군(州郡)에 모두 수령(守令)을 두어서 농상(農桑)을 권과(勸課)하고 백성을 옷입고 밥먹게 하며, 또 각기 교수(敎授)·훈도(訓導)를 두어서 경학(經學)·예의(禮義)를 가르치고 있으니, 성인(聖人) 군사(軍師)의 책임은 매우 지극하다고 할 수 있습니다. 단지 질병의 우환은 백성들이 고통을 받고 있는 바이므로, 관(官)을 설치하고 관직을 나누어서 그 재앙을 구하지 않을 수 없습니다. 신이 보건대, 신민(臣民)이 임금[輦轂]의 밑에 있으면서, 의사(醫師)가 있어 그 약(藥)을 맡고 의원(醫員)이 있어 그 병(病)을 진단하니, 진실로 사람마다의 큰 행복입니다. 외방의 각 관에 이르러서는 비록 의생(醫生)이 있다 하더라도 다만 그 수를 채울 뿐이고, 비록 심약(審藥)732) 이 있다 하더라도 어찌 사람마다 구제받을 수 있겠습니까? 빈궁한 마을의 백성들이 뜻밖에 질병에 걸리면 심하게 괴로와하는 상황을 귀와 눈으로는 차마 보고 듣지 못할 것입니다.

신이 보건대, 율학(律學)의 생도(生徒)는 매 주(州)마다 1인씩 맡아서 취(取)하니, 빌건대 이 예에 의하여 매 현(縣)에서 1인, 군(郡)에서 2인, 도호부(都護府) 이상에서 3인씩을 취하여 전의감(典醫監)에 소속시켜서, 1년이나 3년간 의서(醫書)를 강독(講讀)하고 의사(醫事)를 학습하게 하여, 각기 산관(散官)을 제수하여서 임시로 그 맡은 일을 알게 하고, 《향약집성방(鄕藥集成方)》 등을 주어 이루게 하소서. 그리고 전조(前朝) 의사(醫師)의 예에 의거하여 아무 관[某官] 심약(審藥)이라고 칭하고, 특별히 그 집의 요역(徭役)을 감면하며, 향약(鄕藥)을 사용하여 한 고을의 백성을 구하여 그 성과가 있는 자는 그 자급을 더하고, 감사(監司)로 하여금 포폄(褒貶)하게 하며, 3년 만에 체대(遞代)하게 하소서. 이와 같이 하면 왕정(王政)은 이에 막대해져서 인수(仁壽)의 강역(疆域)에 사는 이 백성들을 구제할 수 있을 것입니다.

1. 승사(僧司)를 설치하는 일입니다.

신이 그윽이 보건대, 중국의 관제(官制)에 천하의 주군(州郡)에는 모두 승강도 기사(僧綱道紀司)가 있거나 혹은 승도회사(僧徒會司)가 있는데, 우리 나라의 양종(兩宗) 판사(判事)가 바로 거기에서 택한 것입니다. 그러나 그 제도에는 미비한 것이 있습니다.

금후로 양종에서는 그대로 판사(判事) 1원(員)을 두고, 4품 이하의 6품계(品階)에 또한 각각 2원(員)을 두되 중과 조관(朝官)으로써 참여하여 제수하게 하고, 각기 도제조(都提調) 1인·제조(提調) 2인을 두어 경외(京外) 승인(僧人)의 일을 고찰하게 하며, 외방은 매 고을마다 승사(僧司)를 두되 중과 품관 향리(品官鄕吏) 각 1인이 하게 하소서. 수령과 감사는 검거(檢擧)하여, 소사(小事)는 태죄(笞罪)로 수령이 처단하고, 중사(中事)는 장죄(杖罪)로 감사가 처단하며, 도형(徒刑)·유형(流刑)의 죄는 양종(兩宗)으로 옮겨 시행하고, 사죄(死罪) 이상은 계문(啓聞)하여 취지(取旨)하게 하소서.

1. 사장(社長)을 금하는 일입니다.

신이 그윽이 생각하건대, 중국에는 중이 있으면서 도사(道士)가 있는데, 우리 나라는 중은 있는데 도사가 없으니, 이는 매우 다행한 일입니다. 근일에 경외(京外)의 남녀 노소가 사장(社長)이라고 칭하고 혹은 거사(居士)라고 칭하니, 이것은 또한 도사에 비교되는 것으로서 중도 아니고 속인(俗人)도 아닌데, 그 생업(生業)을 폐하고서 차역(差役)을 피할 것만을 엿보고 있습니다. 외방에서는 천만 명이 무리를 이루고서 절에 올라가 향(香)을 불사르고, 경중에서는 마을에서 밤낮으로 남녀가 섞여 거처하고 징과 북을 시끄럽게 두들기면서 이르지 않는 바가 없으니, 늙은이는 괜찮지만 젊은이는 불가하며, 어린이는 더욱 불가합니다. 군액(軍額)이 감하고, 전지(田地)는 황폐하며, 차역(差役)이 고르지 않고, 남녀가 섞이고, 양민(良民)이 죄를 짓게 되니, 사람으로서 이보다 심할 수 없습니다.

빌건대, 금후로 70세 이상된 노옹(老翁) 가운데 90세 이하로 갓[笠]을 쓰고 경쇠[磬]를 두드리면서 염불하며 외우는 자 이외에, 사장(社長)의 무리를 일체 혁파한다면 다행함을 이길 수 없겠습니다.

1. 숙위(宿衛)를 엄하게 하는 일입니다.

신이 그윽이 보건대, 군사의 일은 모름지기 마땅히 서로 제어해야 하는 것이니, 금후로 무과(武科)는 군기(軍器)를 겸하게 하여 50인으로 정하고, 3번(番)으로 나누며, 이어서 장수(將帥) 3인을 두어 매 번마다 15인으로 하여 자문(紫門)을 숙직하게 하소서. 군기감(軍器監)에서는 혹은 사금청(司禁廳) 근처를 직숙하는데, 겸사복(兼司僕)과 내금위(內禁衛)와 더불어 세 곳으로 나누어서 입직(入直)하게 하소서. 이와 같이 하면 족히 상산지세(常山之勢)733) 를 이룰 수 있으며, 만세(萬世)의 계책이 될 것입니다. 신이 명(明)나라에 입조(入朝)하여 궁성(宮城)의 문(門)을 보니, 모두 내관(內官)을 써서 감시하고 있었습니다.

빌건대, 이 예에 의하여 궁성의 4문(四門)과 긴요한 여러 문은 아울러 내관으로 하여금 지키게 하고, 그 인정(人定)734) 과 파루(罷漏)는 종루(鐘樓)의 종을 쳐서 궁성의 출입을 절제하고, 인하여 도성 내의 승사(僧寺)에서 아침 저녁으로 종 치는 것을 없앰으로써 일인(一人)735) 이 듣고 하나에서 나온 영(令)의 뜻임을 보이소서. 궁성의 네 모퉁이에는 다시 망각(望閣)을 세우고 각각 군사(軍士)를 두어 비상(非常)을 살피며, 도성의 9문(九門)은 낮에 지키는 것이 소홀하니, 다시 신명(申明)하여 출입을 엄하게 하고, 압록강(鴨綠江) 등지에 이르러서는 전조(前朝)에서 맡아 보는 관리를 두었으니, 지금도 또한 별도로 관리를 두어 관방(關防)을 엄하게 하소서.

1. 순작(巡綽)을 나누는 일입니다.

신이 그윽이 보건대, 본처(本處)를 순작하는 데 한결같이 점열(點閱)을 받으므로, 소신(小臣)이 세 곳으로 나누도록 건의(建議)하였는데, 지금 또 두 곳을 더 설치하여, 창덕궁(昌德宮)의 순청(巡廳)을 동소(東所)로 하고, 운종가(雲從街)의 순청을 서소(西所)로 하고, 의금부(義禁府)를 북소(北所)로 하고, 용양위(龍驤衛)를 남소(南所)로 하고, 중추부(中樞府)를 중소(中所)로 하여, 동소·서소·남소·북소의 4소는 각기 군사를 거느리고 순찰을 하고 중소는 5백 인으로 정하였습니다. 살펴보건대, 대궐은 움직이지 않고서 궁성을 호위하므로, 그 모이는 것을 모두 포시(晡時)736) 로 정하며, 순장(巡將)도 또한 문관(文官)·무관(武官) 2원(員)을 보내어 군사의 수대로 나누어서 장수(將帥)의 권한을 나누게 한다면, 또한 만세(萬世)의 모책(謀策)이 될 것입니다.

1. 군보(軍保)737) 를 정하는 일입니다.

신이 그윽이 보건대, 군사는 정예(精銳)한 것이 귀(貴)하지, 많은 것은 귀하지 않습니다. 일찍이 역대(歷代)의 제도를 고찰하건대, 백성의 인구가 30만이면 호수(戶數)가 10만이고, 호수가 10만이면 군사는 3, 4만으로 으레 3정(丁)을 1호(戶)로 하여 3호에서 한 군사를 양병(養兵)하였습니다. 전일(前日)에는 사람 2정(丁)을 1보(保)로 하거나 전지 5결(結)을 또한 1보로 하여 이로써 보(保)를 만들어 군적(軍籍)을 기록하였습니다. 신이 생각하건대, 보(保)는 곧 호(戶)인데, 3정(丁)을 1보(保)로 하면, 1인(人)은 호수(戶首)가 되어 군사를 다스리고, 1인은 솔정(率丁)이 되어 농사를 다스리고, 1인은 여정(餘丁)이 되어 평상시에는 부역(賦役)에 이바지하고 행군(行軍)할 때에는 치중(輜重)738) 을 가지게 되니, 1보가 충실하게 됩니다. 지금은 2정을 1보로 하여 1인이 군사를 다스리고 1인은 농사를 다스리면서 또 부역에 이바지하게 되니, 이렇게 하면 보가 충실하지 못합니다. 4약호(弱戶)로써 1기병(騎兵)을 기르는 것은 3부호(富戶)로써 한 군사를 기르는 것만 같지 못한데, 하물며 평상시 차역(差役)할 때에는 전지의 많고 적은 것으로 역(役)의 가볍고 중한 것을 삼아서 부역을 고르게 하니, 어찌 우리 나라 백만의 무리를 가지고 전지 5결(結)로써 사람 1정에 준할 수 있겠습니까? 지금 호적(戶籍)에는 이미 빠진 장정이 없으니, 만약 일이 있을 때에는 모두 뽑아서 군사로 삼을 수 있고 차례로 휴식할 수도 있으며, 연고가 있으면 보충할 수도 있습니다. 이로써 산성을 지키고 처자를 보호함으로써 둔전(屯田)으로 삼는 것은 불가함이 없겠습니다. 신은 비단 병가(兵家)로 하여금 족하게 하고자 할 뿐만 아니라, 민생(民生)의 일용(日用)을 또한 두 장정을 1호(戶)로 삼는 것은 불가합니다. 대저 부실(富實)한 군대는 기력(氣力)을 바로 이루게 하여, 용감하게 할 수도 있고, 살고 죽게 할 수도 있으나, 빈약(貧弱)한 병졸은 위세가 더욱 약해져서 상을 주는 것도 무익하게 됩니다. 약한 병사 10만을 합하여 5만으로 하면 쓸 수 있지만, 그대로 10만으로 하면 쓸 수가 없습니다. 예전에 윤탁(尹鐸)은 그 호수(戶數)를 감하였고, 주(周)나라 세종(世宗)은 제군(諸軍)을 크게 줄였으니, 또한 이러한 뜻에서였습니다.

빌건대, 전지에 의거하는 법을 파하고 사람 3정(丁)을 1보(保)로 삼되, 갑사(甲士)·별시위(別侍衛)는 3보로써 한 군사를 기르고, 정병(正兵)과 선군(船軍)은 2보로써 한 군사를 기르고, 팽배(彭排)와 대졸(隊卒)은 1보로써 한 군사를 기르고, 연호(煙戶)·잡색(雜色)·수성(守城) 등의 호(戶)는 또한 각기 스스로 1보(保)로 하게 하소서. 이렇게 하면 혹은 더하고 혹은 감하여 군액(軍額)이 옛날과 같이 되고, 군사가 모두 부실(富實)하게 되며, 백성도 부족함이 없게 될 것입니다. 이리하여 내금위(內禁衛)·겸사복(兼司僕)은 사후(射侯)하여 2백 보(步)를 시험하고, 갑사(甲士)·별시위(別侍衛)는 1백 50보를 시험하고, 정병(正兵)·선군(船軍)은 1백 보를 시험하고, 팽배·대졸도 또한 1백 보를 시험하면 공현(控弦)739) 30만을 얻을 수 있을 것입니다. 이렇게 되면 한 정(丁)이라도 단정(單丁)으로서 호(戶)를 세우는 것이 없을 것이고, 한 군사라도 재주가 없이 군사라고 칭하는 것이 없을 것입니다. 군장(軍裝)을 정비하고 점검하며, 마필(馬匹)을 고열(考閱)하고, 그 솔정(率丁) 외에는 대신 세우는 것을 엄히 세워서 이를 범하는 자는 군법으로 일을 다스리게 하소서. 갑사·별시위·팽배·대졸은 옛날 그대로 4번(番)으로 나누어 4달 동안 머무르게 하고, 선군은 2번으로 나누어 1개월 만에 서로 체대하도록 하며, 정병은 8번으로 고쳐 나누어서 단지 2달 동안 머무르게 하소서. 이와 같이 하면, 휴식하는 것도 마땅함을 얻고 농사도 해치지 않을 것입니다. 경중(京中)에서는 습진(習陣)을 옛날대로 1개월 동안 두 번 검열하고, 외방에서는 매달 두번 행하면 서리(胥吏)가 침어(侵漁)하여 취하는 것도 무익한 일입니다. 그 작은 고을의 군사는 군대를 이룰 수가 없는 것이 많으니, 금후로 매년 봄·가을 두 중월(仲月)에 각기 거진(巨鎭)에 모여 3일 동안 머무르면서 습진하고, 10월에 이르러 유신(儒臣)을 나누어 보내어 주진(主鎭)에 나아가 검열하고서 상벌(賞罰)을 행하게 하소서. 이와 같이 하면 정병(正兵) 10만이 흉노(凶奴) 가운데서 횡행(橫行)할 수 있을 것입니다.

1. 옹성(擁城)740) 을 설치하는 일입니다.

옛날에는 중문을 세우고 목탁(木折)을 쳐서 도둑을 방어하였습니다. 신이 엎드려 보건대, 요동(遼東)·광녕(廣寧)으로부터 연경(燕京)의 성에 이르기까지 모두 옹성(擁城)을 설치하여 중문(重門)을 두고 문 밖에는 담장을 쌓아서 도둑이 이르기를 기다리는 것과 같습니다. 우리 나라의 의주(義州)·안주(安州)는 진실로 길[道]이 부족하고, 평양(平壤)·한도(漢都)는 모두 단문(單門)을 설치하였는데, 의논하는 자들이 ‘경성(京城)은 중문(重門)이 필요없다.’고 하기에 이르렀으니, 이는 매우 불가합니다.

빌건대, 중국의 제도에 의하여 무릇 성자(城子)의 여러 가지 일을 곡진하게 포치(布置)하여서 만세(萬世)에 방비하도록 하소서.

- 하략 -

조선왕조실록 : 원본 보기

예종실록6권, 예종 1년 6월 29일 신사 2번째기사 1469년 명 성화(成化) 1469년 명 성화(成化) 5년 국정 전반에 관한 공조 판서 양성지의 상소

sillok.history.go.kr